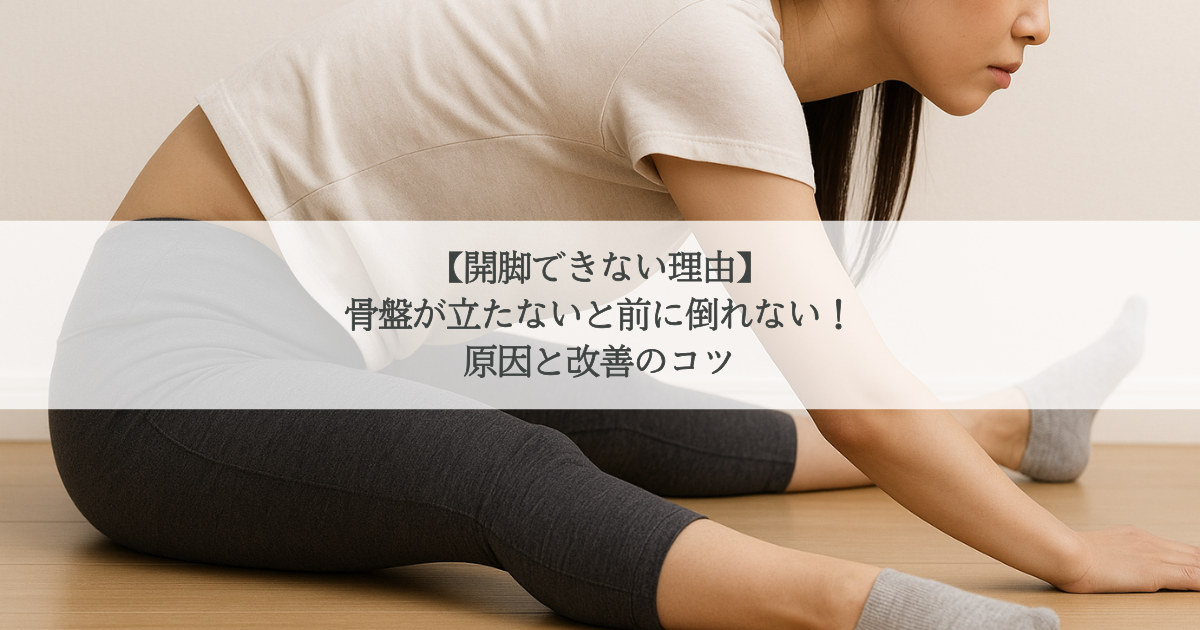

「開脚前屈ができない…」「背中を丸めないと前に倒れられない…」

そんな悩みを抱えていませんか?

実は、開脚がうまくできない理由は体が硬いからだけではありません。

特に多いのが、骨盤が立たないこと。

骨盤が後ろに倒れたままだと、背中を丸めるしかなく、前屈しても「つらいだけで伸びない…」という状態になりやすいんです。

でも安心してください!

骨盤が立たない原因を知り、正しい方法で体を整えれば、補助道具に頼らなくてもラクに前屈できる体に近づけます。

今回は、骨盤が立たない理由と改善のコツを、初心者でも実践しやすい方法でご紹介します。

「どうしても開脚できない…」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

JUN

JUN私もちょっとした工夫でラクに座れるようになったんです!

なぜ骨盤が立たないと前に倒れられないの?

骨盤が立たない(後ろに倒れたまま)状態では、股関節から前に倒れる動きができません。

その結果、腰や背中だけを丸めて前に倒そうとするため、背中や腰に余計な負担がかかり、前屈がつらく感じてしまいます。

開脚前屈は本来、骨盤から前に倒していく動きが基本です。

骨盤がしっかり立っていれば、背骨は無理なく伸び、上半身を股関節からスムーズに倒せるので、深い前屈と心地よい伸び感が得られます。

つまり、骨盤が立たない=前屈が深まらないのは自然なこと。

前屈をラクにするには、まず「骨盤を立てられる体づくり」が重要なのです。

大丈夫、骨盤を立てるコツをつかめば、誰でも変わりますよ!

骨盤が立たない原因

「どうしても骨盤が立たない…」そんなふうに感じたことはありませんか?

骨盤が立たないと前屈しにくく、背中が丸まり腰に負担がかかりやすくなります。

でも、その原因は人によってさまざま。

筋肉の硬さや体の使い方のクセが関係していることが多いんです。

ここでは、骨盤が立たない主な原因をわかりやすく解説します。

- 骨盤からもも裏(ハムストリングス)の硬さ

- 股関節まわりの動き不足

- 体幹のサポート不足

骨盤からもも裏(ハムストリングス)の硬さ

骨盤を立てようとすると、後ろに引っ張られるような感覚がありませんか?

その大きな原因のひとつが、もも裏にあるハムストリングスの硬さです。

ハムストリングスは骨盤と膝をつなぐ大きな筋肉群で、この筋肉が硬いと骨盤を前に倒そうとする動きをブレーキしてしまいます。

結果、骨盤が後ろに引っ張られ、背中を丸めるしかない状態になり、開脚前屈がつらく感じるのです。

デスクワークや長時間の座り姿勢が多い人は、ハムストリングスが縮んだまま固まりやすく、骨盤が自然に立たなくなりやすい傾向があります。

まずはもも裏の緊張をゆるめることが、骨盤を立てやすくする第一歩です。

もも裏がゆるむと、骨盤が自然に起きて座りやすくなりますよ!

股関節まわりの動き不足

骨盤を立てようとしても、腰や背中だけが頑張ってしまう…

そんな方は、股関節まわりの動き不足が原因かもしれません。

開脚前屈は、本来股関節から前に倒れる動きが基本です。

しかし股関節が硬くて動きが出にくいと、骨盤をうまく前傾させられず、腰や背中に頼った動きになってしまいます。

その結果、背中が丸まってしまい、前屈しても「つっぱるだけで伸びない」という感覚になります。

特に長時間の座り姿勢や運動不足は、股関節まわりを固めやすい生活習慣です。

骨盤を立てるためには、まず股関節をやわらかくして自由に動かせる状態にすることが大切です。

股関節をほぐすと、骨盤も自然と動いてくれますよ!

体幹のサポート不足

骨盤を立てて座ろうとすると、すぐに背中が丸まってしまう…

その原因のひとつが、体幹(特にお腹まわりのインナーマッスル)のサポート不足です。

骨盤をまっすぐ立てて保つには、腹横筋・多裂筋・骨盤底筋といったインナーマッスルが必要です。

これらの筋肉がうまく働いていないと、骨盤を立てても支えがなく、すぐに後ろに倒れてしまいます。

その結果、腰や背中の筋肉ばかりで姿勢を支えようとして、余計に疲れやすくなってしまうのです。

体幹を意識できるようになると、骨盤は自然に安定し、開脚前屈も無理なく行いやすくなります。

お腹の奥の筋肉を少し意識するだけで、骨盤って立ちやすくなるんですよ!

骨盤を立てやすくするコツ

骨盤が立たないと、どうしても前屈しにくくなります。

でも安心してください。骨盤を立てやすくする方法はあります。

もも裏の硬さをゆるめる・股関節をスムーズに動かす・体幹を意識する…

ちょっとした工夫で、補助道具に頼らなくても自然に骨盤が起きてくるんです。

ここでは、初心者でも取り入れやすい骨盤を立てるための改善方法をご紹介します。

大丈夫、骨盤はコツをつかめば誰でも立てられますよ。一緒にやってみましょう!

フォームローラーでもも裏をほぐす

- 床に座り、両足を前に伸ばします。

- フォームローラーを右脚のもも裏(お尻の下あたり)に置きます。

- 両手を後ろに置き、体を少し持ち上げます。

- 体重を右脚に乗せながら、お尻の下から膝裏の手前までゆっくり前後に転がします。

- 90秒ほど行い、反対側も同じように行います。

・痛気持ちいい程度の圧をかけて行いましょう

・痛い場合は動かなくてOK

・余裕がある方は、両足同時に(両もも裏)行ってOK

立位前屈(膝の曲げ伸ばしバージョン)で行うもも裏ストレッチ

- 足を腰幅に開いて立ちます。

- 息を吐きながら、膝を軽く曲げて上半身を前に倒します。30秒キープ

- 膝を伸ばして、同じように前屈します。30秒キープ

- 膝を軽く曲げ伸ばしを10回繰り返します。曲げるときは腰と首を楽に、伸ばすときはもも裏がじんわり伸びるのを感じましょう。

速さよりも「伸びている感覚」を感じながら行うのがポイント!

仰向けでお尻を伸ばすストレッチ

- 仰向けに寝て、両膝を立てます。

- 右足首を左膝の上にかけて「4の字」の形にします。

- 両手で左の太ももを抱え、胸の方にゆっくり引き寄せます。

- 20〜30秒、呼吸を続けながらキープ。反対側も同じように行います。

腰が浮かないように、お腹を軽く引き込むようにしましょう。

あぐらで骨盤前後ゆらし

- あぐらで座ります(お尻の下にブランケットを敷いてもOK)。

- 息を吸いながら骨盤を前に傾け、背筋を伸ばします。

- 息を吐きながら骨盤を後ろに傾け、背中を丸めます。

- 10回ほどゆっくり繰り返します。

背中だけではなく、骨盤から動かすのがポイント!

ドローイン呼吸(仰向け)

- 仰向けになり、膝を立てて足を腰幅に開きます。

- 両手をお腹に置いて、まずは自然に呼吸。

- 息を吐きながら、骨盤を後ろに傾け、腰が床に沈む。

- 息を吸って骨盤を前に傾ける。

- これを10回ほど繰り返します。

骨盤が立つと体はどう変わる?

「骨盤を立てる」ってよく聞くけど、実際に何が変わるの?

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

骨盤が立つと、前屈のやりやすさだけでなく、呼吸の深さや姿勢の安定感まで変わります。

ここでは、骨盤を立てられるようになったときに感じられる変化を紹介します。

- 腰や背中への負担が減る → 背中を丸めずに前屈できる

- 呼吸がしやすくなる → 無理なくポーズをキープできる

- 姿勢が安定する → 開脚だけでなく日常の座り姿勢も快適

- 柔軟性が高まりやすい → 股関節がスムーズに動き、前屈がラクになる

骨盤が立つだけで、ポーズの伸び感も呼吸の深さも全然違うんです!

補助道具で無理なく練習

骨盤を立てるのが難しいと感じたら、無理に頑張るよりも補助道具を使うのがおすすめです。

特に初心者は、もも裏や腰まわりが硬いことが多く、補助なしで座ろうとすると背中が丸まりやすくなります。

ブランケットやヨガブロックの使い方

- お尻の下にブランケットまたはヨガブロックを敷く

→ 骨盤が自然に前に傾きやすくなり、背中がスッと伸びます。 - 高さは無理のない範囲で

→ 高すぎると安定感を失いやすいので、1〜3枚のブランケット程度から調整しましょう。 - 少しずつ高さを低く

→ 筋肉がほぐれてきたら、徐々にブランケットを減らし、最終的には道具なしでも座れるようにします。

補助道具は“ずっと頼るもの”ではなく、体を慣らすための一時的なサポート。少しずつ卒業していきましょう。

まとめ|骨盤を立てる習慣で、ラクに動ける毎日を

骨盤を立てられるようになると、開脚前屈がラクになるだけでなく、呼吸が深まり、腰や背中の負担も軽くなります。

最初はブランケットなどの補助道具に頼ってもOK。

少しずつ体を慣らし、もも裏や股関節をゆるめ、体幹を意識することで道具がなくても自然に骨盤を立てられる体へと変わっていきます。

無理せず、一歩ずつ。体が変わる感覚を楽しんでくださいね!

もし

- 開脚前屈が苦手

- 骨盤を立てる感覚がつかめない

- 家でやってみたけどよく分からない

そんな方は、一度スタジオの体験レッスンで体感してみませんか?

直接サポートを受けることで、“できない”が“できる!”に変わる感覚をきっと味わえます。