デスクワークやスマホ時間が長くなると、気づかないうちに「巻き肩」になっている人が増えています。

肩が前に丸まると、見た目の姿勢だけでなく、首こり・肩こり・腕の重だるさ・呼吸の浅さなど、さまざまな不調につながります。

よしこさん

よしこさんやっぱり、胸を開けば治るんですよね?

実は、巻き肩の原因は“前”ではなく“後ろ”にあるんです。

腕の骨(上腕骨)が外にねじれたまま固定されることで、肩の後ろ側が硬くなり、関節の動きが制限されていきます。

この状態が、肩の「詰まり感」や「痛み」を引き起こす大きな原因になります。

この記事では、そんな巻き肩を悪化させないために知っておきたい正しい理解とケアの順番を、わかりやすく解説します。

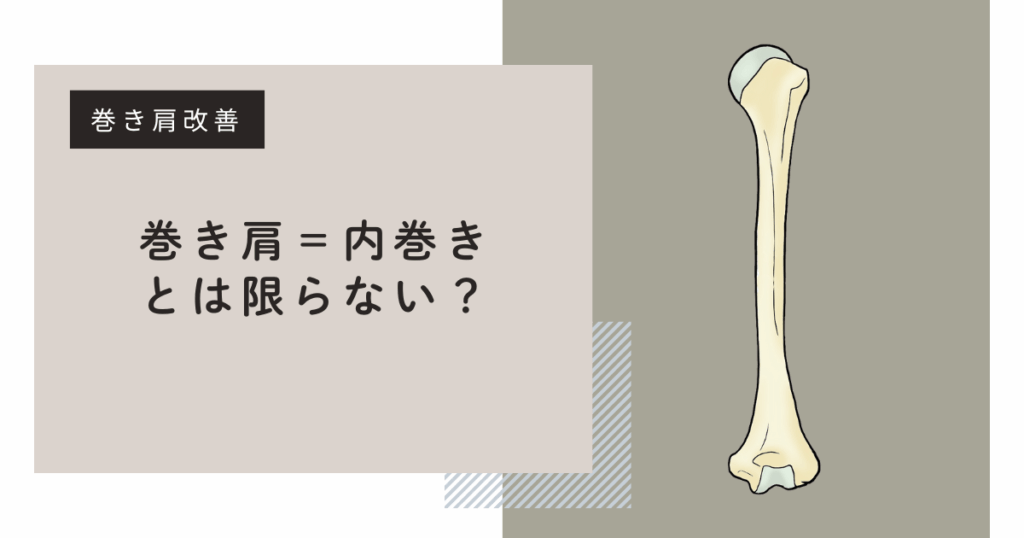

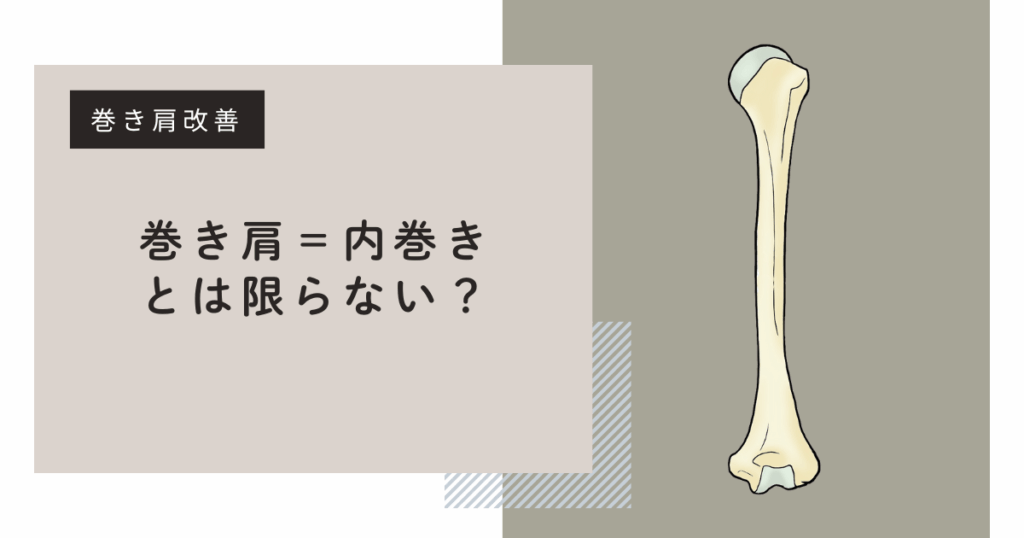

巻き肩=内巻きではない?多くの人が誤解していること

「巻き肩=肩が内にねじれている状態」と思っている人は多いかもしれません。

でも実は、見た目とは反対に“腕の骨(上腕骨)が外にねじれたまま”になっていることがほとんどです。

えっ、内じゃなくて“外”なんですか?

そうなんです。外にねじれたまま固まると、肩の後ろ側が縮こまっていくんですよ。

私たちの肩は、腕の骨・肩甲骨・胸の骨(胸郭)が組み合わさって動いています。

デスクワークやスマホ姿勢などで腕が前に出たまま長時間過ごすと、腕の骨が少しずつ外にねじれた状態で固定されていきます。

その結果、肩の後ろ側が硬くなり、肩の骨が前へ滑るように動くようになります。

これが「肩が前に出ているように見える」巻き肩の正体です。

じゃあ、胸を張って戻せばいいですよね?

実はそれ、逆効果になることもあります。

外にねじれたままの腕を無理に引くと、肩の前に圧がかかって“詰まり”や“痛み”を悪化させてしまうんです。

つまり、肩が内に入っているように見えても、実際には外ねじれによるロックが起きています。

巻き肩を根本から整えるためには、「引く」「開く」よりも先に、外にねじれた腕のロックをゆるめることが大切です。

肩の後ろが硬くなると、肩が前に出やすくなる理由

「肩が前に出ている」「姿勢が丸まって見える」そう感じたとき、多くの人はまず胸を開こうとします。

でも実は、その前に見直したいのが肩の“後ろ側”の硬さなんです。

えっ、前が丸まってるのに、後ろが原因なんですか?

そうなんです。前だけでなく、肩の後ろの動きが止まることで、前に引っ張られるように見えるんですよ。

デスクワークやスマホ姿勢が続くと、腕は前に出たまま固定され、肩の後ろ(肩甲骨の外側〜上腕骨の後方)にある

関節まわりの組織が少しずつ縮こまります。

この「肩の後ろが硬い」状態のまま腕を上げたり動かしたりすると、肩の骨(上腕骨の頭)がスムーズに回らず、前に滑るように動いてしまうのです。

じゃあ、私の“肩の詰まり感”もそのせいかも?

そうかもしれません。肩の骨が前に滑ると、肩の前側が張りやすくなって、痛みや重だるさが出やすくなるんです。

つまり、肩が前に出る原因は「前が強いから」ではなく、後ろが動かなくなっているから前に押し出されている状態。

この状態のまま「胸を開こう」としても、硬くなった肩の後ろがブレーキのように働いて、うまく動かせず、逆に前の筋肉を引っ張ってしまうことがあります。

なるほど、だから“開こう”としてもうまくいかないんですね。

そうなんです。肩を開く前に、まずは“後ろ”をゆるめる。

これが、肩を痛めずに整えるための第一歩なんですよ。

肩を前から引き戻そうと頑張るよりも、まずは後ろ側の硬さをゆるめることで、自然と肩は開き、姿勢も呼吸もラクになります。

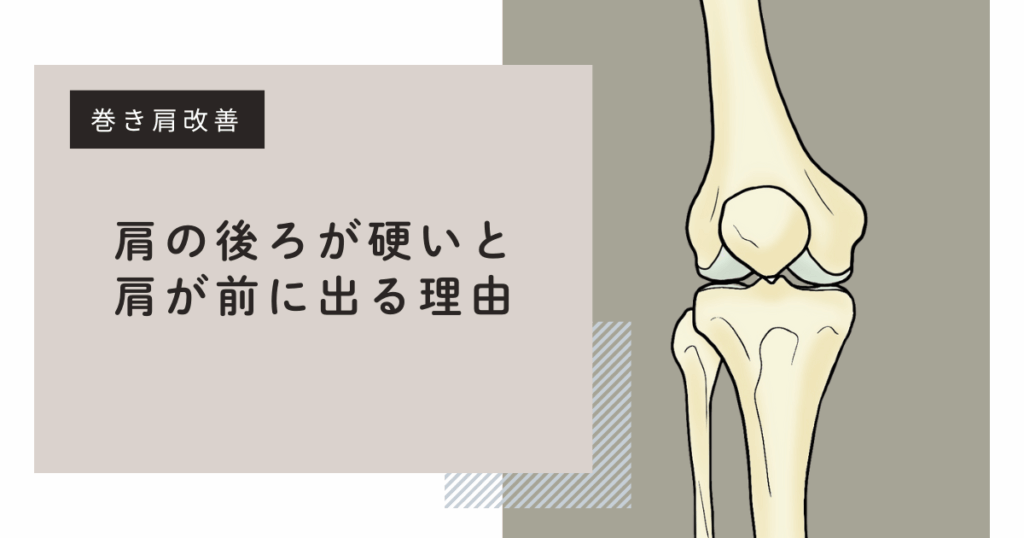

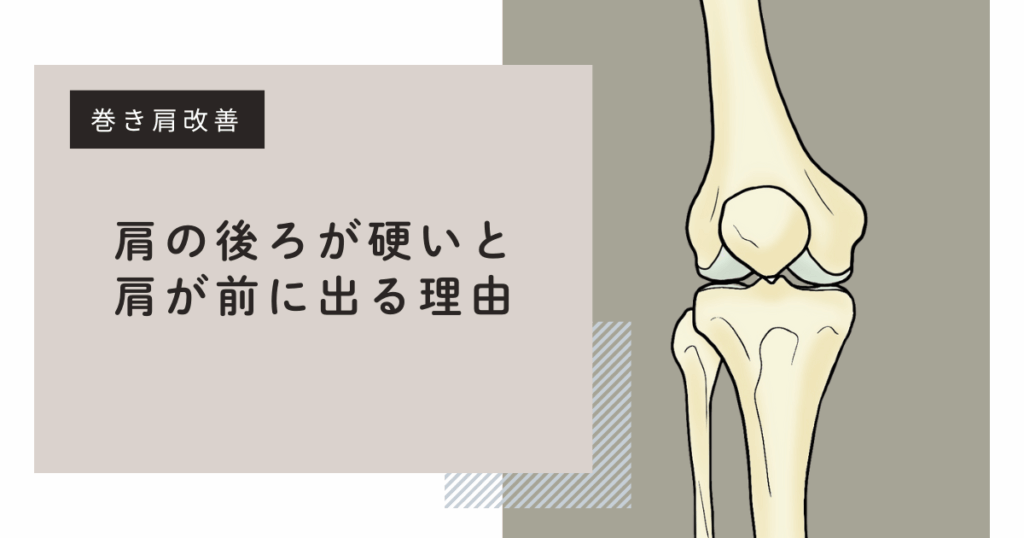

巻き肩による不調は「筋肉」ではなく「関節の動き」から

「肩がこる」「胸が張る」「動かすと詰まる」

こうした巻き肩の不調は、筋肉の問題だと思われがちです。

でも実は、その根っこにあるのは“関節の動き”の滞りなんです。

肩こりって、筋肉が硬いだけじゃないんですか?

もちろん筋肉も関係しますが、本当に大切なのは“骨どうしが滑らかに動くか”なんですよ。

肩は、上腕骨(腕の骨)・肩甲骨・鎖骨・胸の骨(胸郭)など、いくつもの関節が連動して動くしくみになっています。

ところが、巻き肩のように関節の後ろ側が硬くなって動きが制限されると、骨の動きに引っ張られて、まわりの筋肉が常に張った状態になります。

たとえば、ドアの蝶番(ちょうつがい)がサビて動かない状態を想像してみてください。無理やり開けようとすると、ドアの板がギシギシしてきますよね。肩も同じで、関節が動かないまま動かすと、筋肉が悲鳴を上げてしまうんです。

つまり、巻き肩の不調を根本から整えるには、筋肉を揉むよりも先に、関節の動きを回復させることが大切です。

- 肩の後ろをゆるめる

- 肩甲骨を背中で滑らせる

- 胸まわりに呼吸を通す

このように関節が自然に動ける環境をつくることで、筋肉の緊張は自ずとゆるんでいきます。

なるほど、筋肉をほぐす前に“動き”を取り戻すんですね。

そうです。筋肉は結果であって原因ではありません。関節がスムーズに動くようになると、筋肉も呼吸も一緒に整っていきますよ。

巻き肩の不調を解消するカギは、「どの筋肉を伸ばすか」ではなく、“関節がどう動いているか”を感じ取ること。

動きの流れが戻ると、肩も心もふわっと軽くなります。

巻き肩を悪化させないケアの正しい順番

巻き肩を直そうとすると、つい「胸を張る」「肩を後ろに引く」といった動きから始めてしまいがちです。

でも実は、それが肩を痛める原因になることもあります。

大切なのは、“どこから整えるか”の順番。

順番を間違えると、せっかくのケアが逆効果になることもあるんです。

じゃあ、正しい順番ってどんな流れなんですか?

3つのステップで考えるとわかりやすいですよ。

肩の“後ろ”をゆるめる

- ボールを脇のうしろ側(肩甲骨の外側)にあて、体をあずけて、軽くボールに体重をかける

- 深呼吸をしながら、30秒キープ

肩甲骨を背中ですべらせる

- 壁に頭・背中・骨盤を壁に軽くあてる

- 両手を壁につけて、Wの形にして肘を軽く曲げる

- 息を吸いながら、肩を下にすべらせる

- 吐きながら、力を抜いて肩をゆるめる

- これを20回繰り返す

外ねじれた腕を“ニュートラル”へ戻す

- 椅子に座って、脇にタオルを1枚はさむ

- 肘を体の横につけ、90度に曲げ、手のひらを正面に向ける

- 息を吸いながら、手のひらを外へ少し回す(5〜10cm動く程度)

- 吐きながら、ゆっくり元に戻す

- これを20回繰り返しましょう。終わったら反対側も同様に

力を抜くほうが、肩はしなやかになる

巻き肩を直そうとして、つい「胸を開こう」「肩を引こう」と頑張っていませんか?

でも、本当に必要なのは“ゆるめる”こと。

力で形をつくるのではなく、動きの流れを取り戻すことが大切です。

開こうとすると、逆に首や肩が力んじゃうんですよね。

そう、それは“形だけ”をつくろうとしているサイン。

体が自然に動けるように整えると、力を抜いてもきれいな姿勢になりますよ。

肩は、後ろがゆるみ、肩甲骨が動き出し、腕がニュートラルに戻ったとき、自然に開いていくものです。

無理に引っ張らなくても、呼吸とともに胸の奥がふわっと広がる感覚が出てきます。

肩は“開こう”としなくても、ゆるめてあげるだけで、自然と整いはじめます。

頑張るほど固まってしまう体を、少しずつ“やわらかく戻していく”

それが、しなやかでラクな肩への近道です。

まとめ:巻き肩ケアは“順番”がすべて

巻き肩を整えるとき、「胸を開く」「肩を引く」ことばかり意識していませんか?

実は、肩は力で形を変えようとしても整わない場所。

大切なのは、動く順番をまちがえないことです。

まずは“後ろ”をゆるめる。次に“肩甲骨を動かす”。

最後に“腕をニュートラルに戻す”。この順番がポイントです。

確かに、順番を意識すると動きがスムーズになりますね。

肩を開く前に、まずは動きを止めている“後ろ”をゆるめる。

そうすることで、肩甲骨が自然に動き出し、腕も無理なくまっすぐな位置に戻っていきます。

力で「正しい姿勢」をつくるのではなく、体が自分で戻れる状態をつくること。

それが、巻き肩を悪化させずに整えるいちばんの近道です。

リビングヨガでは、「ゆるめて整える」ことを大切にしたレッスンを行っています。がんばるより、“ほどく”時間を過ごしてみませんか?

体験レッスン受付中です。

あなたの肩と心がふっと軽くなる時間を、スタジオでお待ちしています。